歯を磨く時や鏡に写った自分の歯を見て「歯が黄色いなあ」「毎日磨いているのに・・・」

「白い綺麗な歯にしたいな」と思っている方もいると思います。

歯が黄色くなる(黄色く見える)には、いろいろな理由と、その改善方法を説明します。

これを参考に、綺麗な歯にしてみませんか?

歯の色とは?

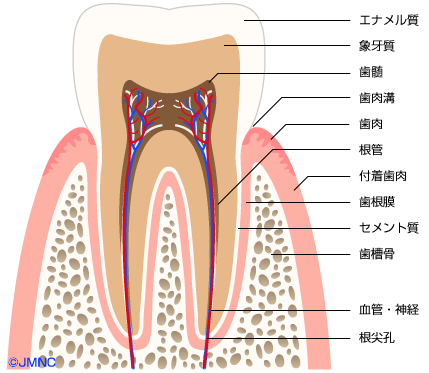

歯は、表面を覆うエナメル層、その内側にある象牙質、中心部にある歯髄(神経)の3構造でできています。

エナメル層には、唾液中の糖タンパクなどによってできる薄い被膜を形成する「ペリクル層」や歯垢による「プラーク層」などの有機物が付着しますが、さらにその表面に飲食物などによる着色物質が付着していくと考えられます。

しかし、歯の色を決定するには、表面のエナメル層だけではありません。

その下の層である象牙質の色によるものが大きいのです。

象牙質の色は真っ白ではなく、乳白色をしていますが、より白っぽい人もいれば、黄色みを帯びている人もいます。

エナメル層は半透明なので、この象牙質の色が透けて見え、それが歯の色となります。

日本人を含む東洋人の黄色人種は、欧米系の白色人種に比べて象牙質が黄色みを帯びていたり、エナメル層が薄く象牙質の色が透けて見えやすいといった傾向があるといいます。

そのため、白色人種に比べると、ホワイトニングで歯が白くなりにくいという特徴があります。

歯が変色する原因は?

外因性の原因

① 飲食物や喫煙

エナメル質の表面に飲食物の色素やタバコのヤニ(タール)が徐々に付着し、やがて目に見える形で着色となって現れます。

飲食物では、色の濃いものは着色しやすいといいますが、特に、以下のものは着色しやすいといいます。

・ポリフェノール・タンニン・カテキンが多く含まれる食品(赤ワイン、コーヒー、紅茶、ウーロン茶、大豆、ぶどう、ココア、チョコレート、ブルーベリーなど)

・色の濃い食品(トマト、ブドウ、カレー、しょうゆ、ケチャップ、ソース、ほうれん草)

② 虫歯

虫歯になると段階的に歯の色が変色します。

初期には歯の色よりも白い色になり、これが進んでエナメル質が虫歯になると黄色みを帯びてきます。

さらに、虫歯が象牙質まで進むと茶色っぽくなり歯髄(神経)に達すると黒っぽくなります。

③ 詰め物やかぶせ物

虫歯治療で使われる金属製の詰め物やかぶせ物は、年月を経て劣化、腐食が進むと金属がイオンとなって溶け出し、歯や歯茎の黒ずみ、紫っぽい変色を招くことがあります。

内因性の原因

① 加齢

年をとるとともに象牙質の色が濃くなってきたり、エナメル質が摩耗して薄くなることで象牙質の黄色みが透けて見えやすくなることが原因。

② テトラサイクリン

テトラサイクリン系の抗生物質を、永久歯の象牙質が形成されてくる時期(乳児~12歳頃)に服用すると、象牙質の着色を起こすことがあります。

紫外線に反応して濃くなるため、特に光が当たりやすい前歯の色が年齢を経るごとに濃くなる傾向が。

歯に対する副作用が報告されてから使用が控えられていますが、一部の呼吸器疾患や皮膚疾患では現在もしようされています。

③ エナメル質形成不全症

歯を形成しているエナメル質が、なんらかの原因によって先天的に障害を受け、歯にくぼみができたり黄色い部分ができたりする状態のことです。

1つの歯のみにあらわれる場合もあれば、すべての歯にあらわれる場合もあります。

約10人に1人の子どもにこの症状がみられるというデータもあります。

④ 高濃度のフッ素

永久歯のエナメル質が形成される8歳までの間に高濃度のフッ素を摂取すると、歯に白斑ができたり、黒褐色に変色する場合が。

主に水道水のフッ化物濃度が高い地域の場合ですが、虫歯予防のためのフッ化物配合研磨剤を1~2歳の乳児に使う際は、濃度が低い泡状や液状のスプレーを使うようにするといいでしょう。

⑤ 歯の神経が死んだ時

外傷などで歯の神経が死んだ時はたいてい出血をともない、赤血球が歯髄内に漏れ出てヘモグロビンが分解され、これが歯髄内で着色物質へと変化し黒ずみの原因に。

以上のように、歯の黄ばみにはお手入れによって飲食物の着色をある程度防げる場合と、自分では防ぎようのない生まれながらの場合や加齢によるものなどがあることを理解しておきましょう。

歯を白くする治療方法

① 歯石、着色除去やPMTC

一度付着してしまったステインや歯石は歯科医院でとってもらいましょう。

原因がステインだけであれば、除去することで白くきれいな歯になります。

歯石が付着している方は歯周病も併発していることがほとんどです。

歯周病の治療も受けて、歯ぐきもきれいにすることで、よりきれいな白い歯になります。

どちらも磨き残しが主な原因です。

3ヶ月に一回の定期的な受診で日頃のブラッシングで落としきれていない汚れをとるこをお勧めします。

② ホワイトニング

原因であげた「加齢」、「歯の神経が死んだ時」に効果のある治療方法です。

加齢による着色は象牙質の色ですから、ホワイトニングでは完全に白くすることはできませんが、変色の程度や状態によって白くできる場合もあります。

神経を取ってしまった歯は、セラミックを被せなければいけないと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、その前に試してみる価値のある方法です。

③ 再度の歯科治療

原因であげた「詰め物やかぶせ物」に対しては、再度治療を行います。

むし歯や詰め物の変色、金属による歯の変色はホワイトニングでは改善されません。

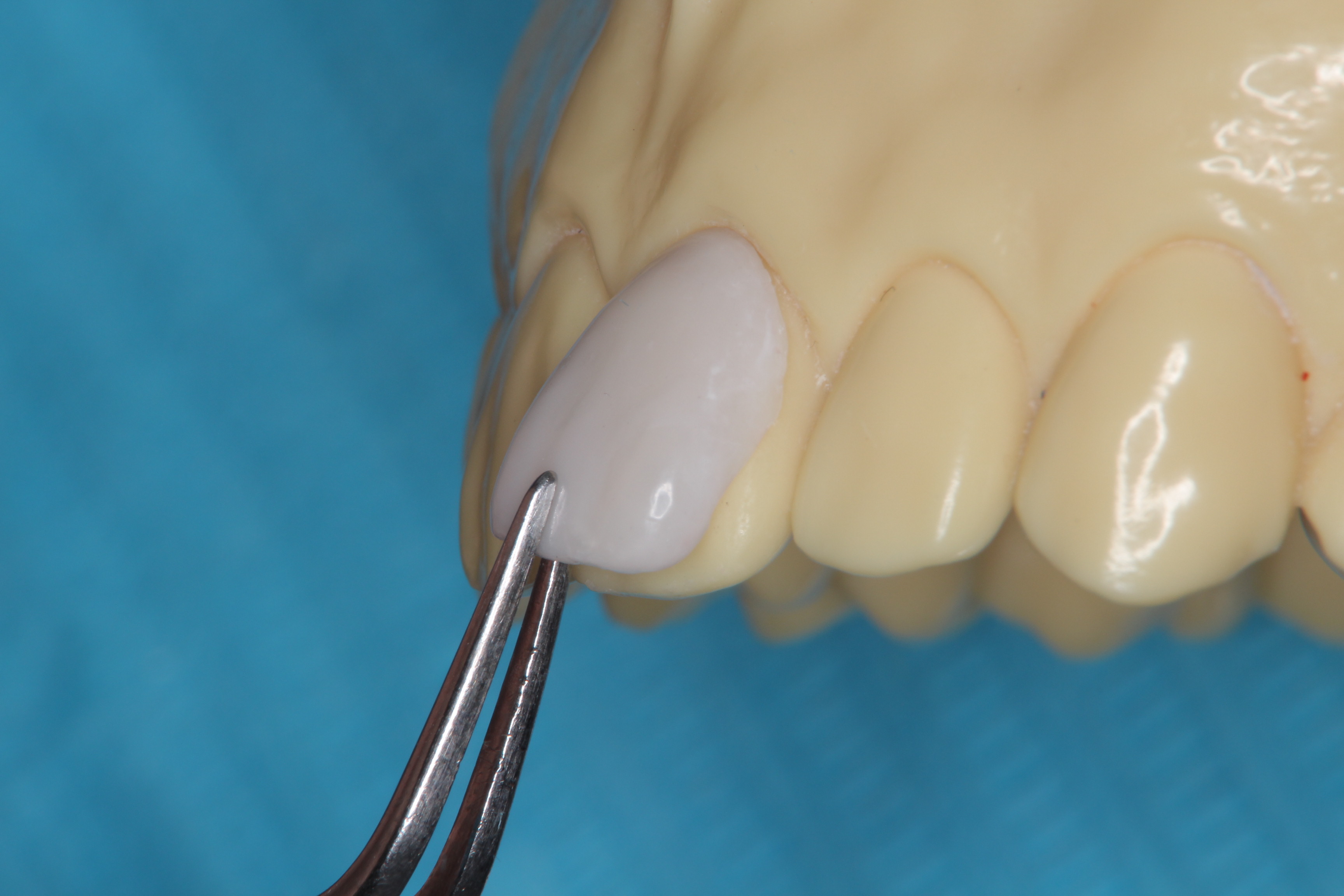

④ ポーセレンラミネートベニヤ

すべての原因に対応することができますが、主に前歯の治療になります。

変色してしまった歯の表面を薄く削り、型取りをして、薄いセラミック作製して歯に接着します。

歯を大きく削る必要がないため、ご自身の歯を少しでも大切にしたい方にお勧めです。

咬み合わせなど適応がありますので、すべての方にできる方法ではありませんが、希望される方はご相談ください。

⑤ セラミッククラウン

これはもっと確実に歯を白くすることができます。

しかし、ご自身の歯を大きく土台の形に整える必要があります。

歯の神経がない歯やもともとかぶせ物が入っている歯であれば、さほど気にならないかもしれません。

色や形も変えることができますので、理想的な歯にすることができる方法です。

複数の歯であれば、歯並びや咬み合わせも改善させることも可能です。

またホワイトニングと併用することで、より白くきれいな歯にすることも可能です。

歯の変色の原因と白くする治療方法を述べましたが、色々な原因と方法があります。

保険内で行えるものから、時間と費用をかけてしっかり治すものもあります。

「白くしたい」と悩まれている方、まずは受診して原因と対応方法を相談しましょう。

歯科衛生士:前田由香

2017年4月10日 カテゴリ:歯の着色